Filosofia y Creencia

-FILOSOFÍA Y CREENCIA-

“Hagamos a los otros lo que quisiéramos que hicieran por nosotros

en las mismas circunstancias”.

Piotr Kropotkin

Jean Marie Guyau (1854-1888) es uno de los filósofos franceses más notables que jamás haya existido. Fallecido a los 33 años por el padecimiento de la tuberculosis, su obra resultó cuantiosa y memorable para quienes hayan accedido a ella que no son muchos a juzgar por el desconocimiento general que hemos comprobado. La prensa y la difusión de este gran filósofo son casi nulas en el circuito académico. La sospecha que tenemos de su escasa difusión y lectura se debe a que, según Piotr Kropotkin, sería el fundador de la moral anarquista; moral anarquista también poco estudiada y rechazada por desconocimiento de su verdadero espíritu y contenido. Al anarquismo sólo se lo despacha con un mero adjetivo de inaplicabilidad y de retrazo, adjetivos basados en el desconocimiento filosófico que se cierne desde la antropología y la moral.

La filosofía de Guyau se halla atravesada por un vitalismo de corte evolucionista cercano a los principios postulados por el naturalista francés Jean Baptiste Lamarck donde el ser humano es sólo un apéndice más de la vida natural. Consecuentemente, los párrafos que escribe Guyau siempre son presentados como “esbozos”, provisorios y discutibles ya que rechaza toda imposición de ideas y de dogmas estáticos. Por tal motivo se lo halla en sus libros preocupado por los conceptos de “fe” y de “creencia”. Según se desprende de su doctrina, los principios de fe inhieren en el hombre cuasi instintivamente, son anteriores a la articulación de esa fe. La fe sería un resultado que se despierta en determinado momento y por determinada experiencia. Entonces, “En vez de aceptar los dogmas ya hechos, debemos ser los obreros de nuestras creencias”\[1], escribe Guyau. Ser “obrero” de las propias creencias es partir de la vida, de la realidad en busca no sólo de seguridad y de confianza sino de practicar una ley de lo común que tiene todo pensamiento humano y que se traduce como inclinación natural surgida de la experiencia con el entorno. Por lo tanto, entendemos que la creencia es anterior al dogma, viene con el ser humano. Los espíritus fuertes construirán el correlato de sus propias creencias como construyen sus casas y los pájaros sus nidos. Guyau culmina sus hipótesis provisorias alentando una moral libertaria pues halla en el hombre, en la ley natural que lo incluye, los principios básicos de su constitución e implementación siendo la simpatía, el amor y la solidaridad la labor que la filosofía debe pregonar.

Por supuesto que el pensamiento que desarrolla el filósofo francés es mucho más denso, complejo y exquisito como para reducirlo a un par de comentarios; pero en rigor, lo cito aquí como una de las doctrinas del siglo XIX que se ha demorado en el carácter misterioso que tiene la creencia en la naturaleza humana y en su corazón. Es este siglo y principios del siglo XX donde se da una especie de misteriosa preocupación por el tema preciso de la creencia.

El filósofo ucraniano Afrikan Spir (1837-1890) ha tenido una notable influencia en el pensamiento de Friedrich Nietzsche (1844-1900). Spir era un lógico neokantiano ocupado de la teoría del conocimiento razón por la cual intenta precisar la noción de “creencia” en determinados espacios de la filosofía. Esta preocupación spiriana por trazar una genealogía del pensamiento humano es lo que llamó la atención de Nietzsche quien leyó los libros de Spir tal como se puede verificar en los subrayados y en las notas adjuntas\[2] que se observan en los libros conservados de la biblioteca personal nietzscheana. Tanto Spir como Nietzsche coinciden en la presencia de una disposición humana natural, cuasi instintiva, que es la creencia. Parecería que los juicios humanos vienen acompañados de una creencia originaria. Los juicios serían, esencialmente, una creencia. Lo misma ocurriría con los conceptos creados por el hombre.

Nietzsche lee a Spir a finales de la década del setenta y principios de la década del ochenta, años en los que escribe “Humano, demasiado humano”, “El viajero y su sombra” y “La ciencia jovial”. Sin embargo, ya en su “Sobre verdad y mentira en sentido extramoral”, obra de 1873 pero publicada después de su muerte, ya se atisba un agudo desasosiego por axiomas epistemológicos y morales que se impostan sobre las culturas. En algunos parágrafos de esos textos se aprecia dicha preocupación por una genealogía del pensamiento humano en el cual descuella la idea de “creencia” como posible origen necesario de conceptos, premisas y juicios. Incluso en “Así habló Zaratustra”, en el discurso preliminar de Zaratustra del libro primero señala: “hemos inventado la felicidad”, como si habría una creencia cuasi dogmática e inconciente de que, efectivamente, existe algo así como la felicidad. Dirá Nietzsche que este tipo de creencias, si bien ayudan a tolerar la vida, también son funcionales para manipular y domar el rebaño humano. Pero volvamos a la creencia en sí y a lo que ha señalado el filósofo ucraniano que tanto influyó en Nietzsche.

“La aparición de un contenido en la conciencia está ligado a la afirmación o a la creencia de que un objeto correspondiente existe realmente…..hay una necesidad interna de creer algo acerca de los objetos”\[3]. Y en la página siguiente, Sergio Sánchez, con respecto a Nietzsche y Spir, aclara que “Las creencias serían así mecanismos intrínsecos de la propia vida orgánica, entronizados y estabilizados como hábitos de la percepción misma durante largos períodos de devenir de los organismos”\[4]. “Este carácter de la creencia está asegurado biológicamente. Se trata de una compulsión biológica y no lógica. La lógica misma no es originaria, sino derivada- ha devenido: la entera constelación de sus leyes y principios no son otra cosa que artículos de fe, creencias muy antiguas, enraizadas desde tiempos inmemoriales en nosotros, fijadas conjuntamente con otros tantos hábitos de percepción y pensamiento\[5].

La Verdad, tanto para Nietzsche como para Spir, es una creencia, es un tener por verdadero. La creencia sería la primera actividad intelectual; la ciencia se debe apoyar sobre supuestos en los que se cree. Si aceptamos que la creencia es un principio primario, animal, inconciente, debemos afirmar el comienzo irracional de lo racional que tiene la ciencia. “La ciencia procede del mito”, dirá Karl Popper en sus “Conversaciones con Franz Kreuzer” del año 1982. La supuesta racionalidad, pues, se sustenta a partir de lo irracional lo cual nos conduce a replantear aspectos absolutos que pretenden impostarse sobre el fondo anímico y biológico de todo conocimiento con sus derivaciones axiológicas o morales: “La valoración “creo que esto y aquello es así” como esencia de la verdad”\[6] conduce irremediablemente a la gestación de un poder que se utiliza para amansar el rebaño humano, anestesiarlo con dogmas para luego conducirlo dócilmente.

En nota al pie, el estudioso cordobés, expresa: “Contra este filón de la tradición filosófica (se refiere a Platón y al uso que se hace de la terminología “Doxa” y “Episteme”) Nietzsche muestra que a la base de lo que se tiene por conocimiento puro (donde puro significa sin mácula de creencia) hay también una creencia”\[7]. La creencia en Nietzsche pone de manifiesto la potencia, la fuerza artística humana. “Con lo orgánico comienza también lo artístico”\[8]. La tendencia del hombre a la creencia encierra una disposición artística que las doctrinas del conocimiento encorsetan en conceptos y en ilusiones que oprimen la vitalidad libre. Por supuesto que algo similar se da en el plano moral y político. Una serie de preceptos (como la “cosa en sí” o la “substancia”) se erigen como absolutos en el plano epistemológico de donde, inmediatamente, se deduce de allí un sistema de valores y virtudes con pretensiones de universalidad y de totalidad. Pero la “vida no se deduce”, sostiene Kusch. En efecto, estas doctrinas morales se edifican lejos de la vida, articuladas desde espectros en los que se cree furiosamente; lo refractario, lo resultante, se arrastra como voluntad de dominio incontrolable que aniquila la fuerza artística y la libertad de ser lo que se piensa y lo que se es.

Paralelamente, en nuestro país, hallamos también ecos de estas perspectivas que venimos tratando. José Ingenieros (1877-1925) y Alejandro Korn (1860-1936)\[9], autores poco leídos, subsumidos a la indiferencia académica que nos reafirma como rebaño, indiferencia e incapacidad académica que todavía se pregunta por la posibilidad de una “filosofía argentina”, son autores que han inclinado su reflexión hacia la misma morada que Guyau, Nietzsche y Spir. Por una cuestión de espacio no podremos reparar en la riqueza de ambos autores argentinos, sólo los mencionamos como emergentes de una etapa histórica de la filosofía que algo nos quiere sugerir.

Imbuidos por una perspectiva vitalista y afines a los desarrollos científicos provenientes de la naturaleza principalmente, logran percibir el influjo de la creencia y de la simpatía entre todo lo que existe. Las ciencias naturales han penetrado tanto en el tejido orgánico y en lo biológico que han promovido nuevas consideraciones antropológicas que cuestionan profundamente los principios filosóficos “intocables”. Por ejemplo, leemos en Alejandro Korn, en sus “Apuntes filosóficos” tres capítulos centrales que pueden arrojar luz sobre lo que estamos tratando: Capítulo IX sobre “La hipótesis”; Capítulo X sobre “La hipóstasis” y Capítulo XI sobre “El mito”. Allí dirá que una hipótesis, como todos sabemos, es una suposición; “es un hecho imaginado que no está dado en la experiencia”\[10]. En el capítulo siguiente se lee que “Afirmar el Ser como sustancia pura es, empero, el mínimum de la fe. Es preciso darle atributos, suponerle la causa primera del proceso real, establecer sus relaciones con la vida humana, encomendarle tanto nuestras tribulaciones como nuestras esperanzas. De la hipóstasis hay que pasar al mito”\[11]. Al fin, en el último capítulo al que hacemos mención, se lee: “En la creación del mito se asocian el dato empírico que le sirve de punto de arranque, el concepto general o universal en que se apoya, la hipótesis que lo justifica y la hipóstasis que lo sanciona. Todas las actividades de la mente, en proporción variable, concurren a formarlo. Al impulso de atavismos e instintos aborígenes, la intuición sensible, la reflexión lógica, la fantasía y la fe, realizan una síntesis de acuerdo con las disposiciones colectivas de un grupo étnico”\[12]. Éste último párrafo es crucial para el objetivo del presente trabajo. Korn está advirtiendo que todos los desarrollos epistemológicos, donde se sintetizan empiria y raciocinio cristalizan y matizan las “disposiciones colectivas de un grupo étnico”. Ningún grupo, ninguna colectividad, iría contra su propia existencia. La fe en conceptos, la imaginación, la creencia siempre deben estar apuntaladas desde algo que no logramos ver porque nos constituye como entes de naturaleza: todo está en función de la supervivencia y de la cohesión del grupo. Este aspecto enmarcaría la simpatía de Ingenieros con el anarquismo cuyos principios morales están tan arraigados a la creencia en una solidaridad y simpatía que proviene de la naturaleza y no de deducciones de principios lógicos.

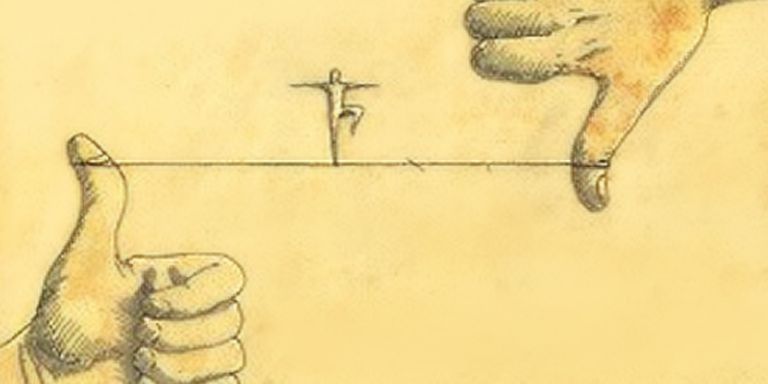

En conclusión, advertimos que se ha dado en el arco temporal de un siglo, en diferentes latitudes, una preocupación filosófica por la creencia y la fe. Autores como Jean Marie Guyau, Friedrich Nietzsche, Afrikan Spir, Alejandro Korn y José Ingenieros han ensayado reflexiones que nos invitan a pensar sobre este aspecto descuidado en el campo de los estudios filosóficos actuales. Nuestra preocupación en el tratamiento y elección de esta temática es relacional pues advertimos que, como en el campo de la arena política, en filosofía hay una voluntad de imposición de enfoques, perspectivas y principios antifilosóficos pues, con denodado espíritu totalitario, no se reconoce la libertad de pensamiento apelando a la creencia axiomática y a la autoridad como si con ello se iluminara una supuesta verdad absoluta. Sea quizás por este dogmatismo sistemático que la filosofía va perdiendo contacto con la realidad y con los grandes valores que hay que comenzar a practicar. Todo concepto moral que se enuncia y no se practica, es un concepto vacío….he de aquí la creencia en conceptos que hacen la vida tolerable en vistas de justificar un abstracto. Pero si se trabaja en otorgar contenido a un concepto abstracto de orden moral y político, de los más caros a la filosofía, habría que cohesionar lo que se piensa, se dice y se hace.

Carlos Butavand

Septiembre de 2025

\[1] Guyau, Jean Marie, “La irreligión del provenir”- Ed. Tupac- Bs. As. 1947- P.p. 303.

\[2] Hace unos años hallé dos libros publicados por la Universidad de Córdoba escritos por el Doctor Sergio Sánchez, especialista y estudioso de Nietzsche. Uno de ellos investiga precisamente la relación filosófica entre Spir y Nietzsche luego de acceder en Italia a documentos que enriquecen su investigación y que entregan datos de suma valía.

\[3] Spir, Afrikan, “Pensamiento y realidad”- Tomo II- P.p. 76

\[4] Sánchez, Sergio, “Lógica, verdad y creencia- Algunas consideraciones de la relación Nietzsche-Spir”- Ed. Universitas- Córdoba- 2000- P.p. 37

\[5] Ibíd. P.p. 38

\[6] Nietzsche, Friedrich, “Escritos póstumos”- 1980- P.p. 352

\[7] Sánchez, Sergio, Ob. Cit. P.p. 55

\[8] Nietzsche, Friedrich, “Escritos póstumos”- 1980- P.p. 436

\[9] Usualmente, en los manuales de estudio de Filosofía argentina, hallamos “clasificados” a estos dos autores dentro de la vertiente positivista de la filosofía nacional. A nuestro juicio, este rótulo merecería una revisión.

\[10] Korn, Alejandro, “Apuntes filosóficos”- Ed. Universidad de La Plata- Bs. As. 1938- Cap. IX; P.p. 179

\[11] Ibíd. Cap. X; P.p. 183

\[12] Ibíd. Cap. XI; P.p. 185